Un auteur sioniste : « Israël respire ses dernières »

Dans un texte publié par le quotidien hébreu Haaretz, l’écrivain sioniste Ari Shavit reconnaît, sans détours, que l’État israélien pourrait avoir dépassé un point de non-retour. Selon lui, il n’existe plus de solution interne réaliste pour mettre fin à l’occupation, arrêter la colonisation et instaurer une paix durable dans la région. Shavit avance que la réforme du sionisme, le sauvetage de la démocratie israélienne ou le partage du pays semblent aujourd’hui hors de portée.

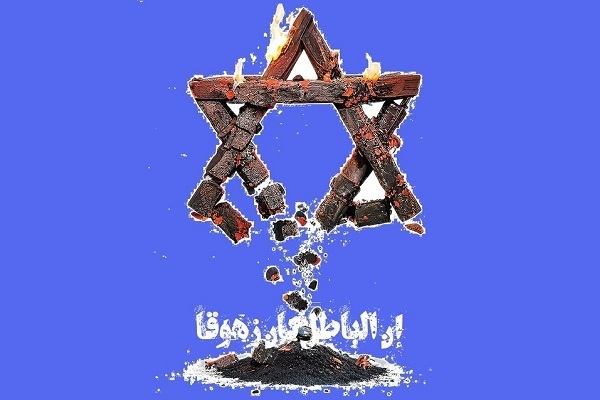

Face à ce constat sombre, il évoque une option radicale déjà suggérée par d’autres : envisager le départ. Si « être israélien » et le judaïsme ne constituent plus des critères vitaux pour définir une identité qui permette de rester ici, alors, écrit-il, il faudrait dire adieu et partir vivre à San Francisco, Berlin ou Paris, d’où l’on observerait en paix « les derniers souffles de l’État d’Israël ». Shavit pousse à un recul critique : accepter de voir s’effondrer cet État-juif afin de recommencer autrement.

Pour autant, il ne perd pas totalement l’espoir : peut-être n’avons-nous pas encore franchi la ligne irréversible. Il se dit prêt à secouer les responsables — Netanyahu, Lieberman et les éléments néonazis — pour les tirer de ce qu’il présente comme un délire sioniste. Il balaie l’idée que des dirigeants internationaux (Trump, Kushner, Biden, Obama, Clinton) ou des institutions comme l’ONU ou l’Union européenne mettent fin à l’occupation ; selon lui, le salut ne viendra que des Israéliens eux-mêmes, à condition qu’ils adoptent un nouveau langage politique reconnaissant les droits et les racines des Palestiniens sur cette terre.

Le texte revient aussi sur l’origine du récit national qui a légitimé l’implantation sioniste. Shavit affirme que le mouvement sioniste a construit une narration, parfois trompeuse, en exagérant des éléments historiques — notamment autour du prétendu « Temple » sous l’esplanade d’al-Aqsa — et en instrumentalisant la mémoire de l’Holocauste pour gagner le soutien international. Selon lui, cet édifice mythique a servi de justification symbolique pour une politique devenue finalement hégémonique et militarisée.

Pour étayer ce point, l’article cite des archéologues occidentaux et juifs, dont Israel Finkelstein (Université de Tel-Aviv) et la célèbre archéologue britannique Kathleen Kenyon, qui, après ses fouilles à Jérusalem, a contesté l’existence matérielle d’un Temple de Salomon tel que décrit dans la tradition. Kenyon avait d’ailleurs été expulsée de Palestine à son époque, selon le texte, après avoir révélé des conclusions gênantes pour le récit national dominant.

Shavit conclut en citant aussi l’écrivain sioniste de gauche Gideon Levy, qui reconnaît la ténacité et la résistance des Palestiniens : malgré la répression, les destructions et les sièges, les Palestiniens ont persisté et parfois surpris par leur capacité à se défendre et à frapper les lignes israéliennes. Pour Shavit, ce constat impose une évidence politique : il n’y a d’autre issue durable que la reconnaissance des droits des Palestiniens et la fin de l’occupation.