L’influence gréco-persane sur les vêtements islamiques : entre héritage et adaptation

Loin d’être une rupture totale avec les coutumes antérieures, la naissance de la mode islamique au VIIe siècle s’inscrit dans une continuité historique où les influences grecques et iraniennes ont joué un rôle fondamental.

Le chercheur syrien Mohammed Torki al-Rabî‘o, citant plusieurs orientalistes tels que Reinhart Dozy et Yedida Stillman, montre que la culture vestimentaire des premiers musulmans fut le fruit d’un échange constant entre les exigences religieuses nouvelles et les traditions textiles héritées des empires byzantin et sassanide.

Cette dynamique de continuité et d’innovation révèle comment la mode, au-delà de sa fonction utilitaire, reflète la rencontre entre cultures, pouvoirs et spiritualités.

Des origines gréco-persanes à la naissance du vêtement islamique

Dès les débuts de l’islam, les vêtements des habitants de la péninsule Arabique étaient déjà imprégnés d’éléments issus des civilisations voisines. L’orientaliste hollandais Reinhart Pieter Anne Dozy (1820-1883), passionné par les langues sémitiques, fut l’un des premiers à consacrer une étude systématique à l’histoire du costume arabe. Son œuvre, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements arabes, rassemblait près de 275 termes, décrivant les habits, leurs usages et leurs équivalents dans les textes littéraires arabes et européens. Pendant longtemps, cette étude demeura la principale source sur le sujet, témoignant de la richesse linguistique et culturelle du vêtement dans le monde arabe.

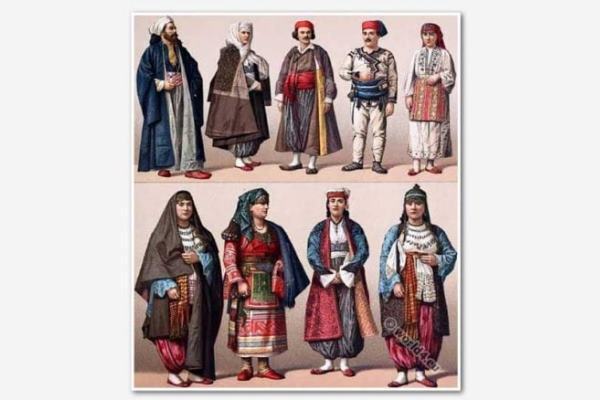

Dans les années 1950, un nouvel intérêt se manifesta pour l’histoire du costume islamique, abordé cette fois sous l’angle de l’anthropologie et de la sociologie. Les chercheurs commencèrent à relier l’évolution du vêtement à des facteurs politiques, religieux et économiques. Les dynasties omeyyade et abbasside virent ainsi la formation d’un style vestimentaire plus hiérarchisé, marquant la distinction entre élites et classes populaires, entre hommes et femmes, ou encore entre croyants et non-musulmans.

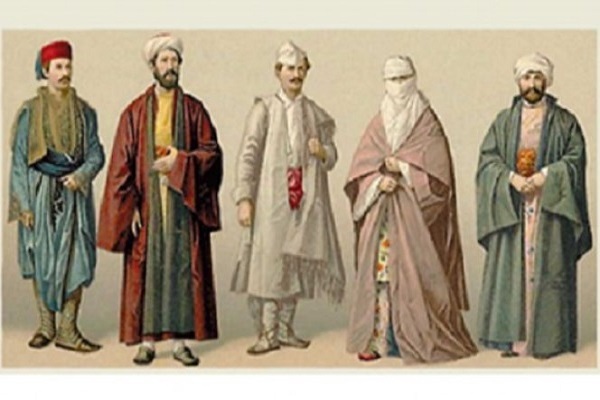

Cependant, ces vêtements n’étaient pas conçus dans le vide : ils s’inscrivaient dans un héritage visuel et technique directement emprunté aux empires byzantin et sassanide. Selon Thomas Bauer, orientaliste allemand, les trois premiers siècles de l’islam prolongent la culture matérielle de l’Antiquité tardive. Les musulmans adoptèrent les formes et les tissus de ces civilisations tout en les adaptant à leur propre éthique. Ainsi, les longues tuniques byzantines, les pantalons persans (serwâl) ou encore les chaussures en cuir souple furent intégrés au quotidien des Arabes, parfois avec des ajustements pour répondre aux principes de pudeur introduits par la religion.

Le serwâl, mot d’origine persane, illustre bien cette influence. Avant la conquête de l’Iran, seuls les plus aisés pouvaient s’offrir un tel vêtement. Avec l’expansion musulmane, ce modèle de pantalon devint commun, marquant une véritable fusion entre pratiques locales et apports étrangers. L’islam, tout en conservant la simplicité du vêtement prophétique, permit la circulation de nouveaux styles et étoffes venues de Perse, de Syrie et d’Égypte, façonnant ainsi une culture vestimentaire universelle.

De la symbolique religieuse à la diversité culturelle : continuités et mutations

Avec l’avènement de l’islam, le vêtement acquit une dimension morale et spirituelle. La pudeur et la décence, notions centrales dans la pensée islamique, transformèrent la manière de s’habiller sans effacer totalement les formes héritées du passé. Les sources historiques décrivent les vêtements du Prophète Mohammed (paix sur lui) comme simples mais élégants : une tunique (qamîs), un manteau rayé (habbara) et une cape (‘abâ), symbole d’humilité et de respect. Ces modèles servirent de référence aux musulmans des siècles suivants, tout en laissant place à une diversité culturelle remarquable.

L’étude de Yedida K. Stillman, historienne américaine spécialisée dans les costumes arabes, a profondément renouvelé la compréhension de cette évolution. Dans son ouvrage posthume Les vêtements arabes : une histoire courte de l’islam à l’époque moderne, publié par son époux Norman Stillman après sa mort en 1998, elle retrace trente ans de recherches sur les textiles, les bijoux et les accessoires arabes. Elle y montre que le vêtement fut un marqueur identitaire et politique, traversant les époques et les empires, des califats abbassides aux États modernes.

Stillman distingue plusieurs périodes :

L’époque classique (VIIe-Xe siècle), marquée par la continuité gréco-persane.

L’époque médiévale (XIe-XVIe siècle), où les influences turques, mameloukes et andalouses enrichissent la palette des formes et des tissus.

L’époque moderne (XIXe-XXe siècle), où l’industrialisation et la colonisation introduisent de nouveaux matériaux et modes, jusqu’à l’apparition du jean dans les rues arabes du XXe siècle.

Elle souligne aussi le rôle des femmes dans la transmission des savoir-faire textiles, notamment la broderie palestinienne ou la confection artisanale du lin et de la soie. Ces pratiques, bien qu’anciennes, continuent d’incarner une résistance culturelle face à la mondialisation des modes occidentales.

Sur le plan symbolique, le vêtement islamique est devenu un espace de dialogue entre tradition et modernité. La tunique, le voile, le turban ou la ceinture n’étaient pas de simples éléments d’habillement : ils traduisaient un rapport au corps, à la foi et à la société. Chaque région a interprété ces symboles selon ses contextes : la Syrie a préservé le port de la ‘abâya traditionnelle, l’Iran a développé le tchador, et l’Andalousie médiévale a intégré des tissus luxueux inspirés de la Perse. Loin d’être figé, l’habit islamique s’est sans cesse réinventé.

Enfin, le vêtement témoigne d’une fusion entre influences extérieures et identité intérieure. Les premiers musulmans, tout en vivant au croisement des routes commerciales et culturelles, ont su transformer des éléments grecs et persans en un art vestimentaire proprement islamique, porteur de sens éthique et esthétique. Du manteau du Prophète aux habits modernes, la mode islamique reste l’expression d’une civilisation ouverte, capable d’assimiler l’altérité sans renier sa profondeur spirituelle.

Conclusion

L’histoire des vêtements islamiques n’est pas celle d’une simple adoption de styles étrangers, mais celle d’un dialogue culturel millénaire. Sous l’influence conjuguée de la Grèce et de la Perse, les Arabes ont façonné une esthétique vestimentaire à la fois sobre, fonctionnelle et symbolique. De la bordah du Prophète aux vêtements contemporains, chaque époque a inscrit dans le tissu les valeurs et les métamorphoses de la société musulmane. Cette histoire illustre la capacité du monde islamique à intégrer l’héritage des civilisations passées tout en affirmant sa propre identité morale et artistique — un équilibre subtil entre héritage et renouvellement, tradition et modernité.

4276655